Nota da autora: As inscrições para a oficina online Revelando segredos: blogs, newsletters e o combustível da escrita ainda estão abertas.

Prisão & praia

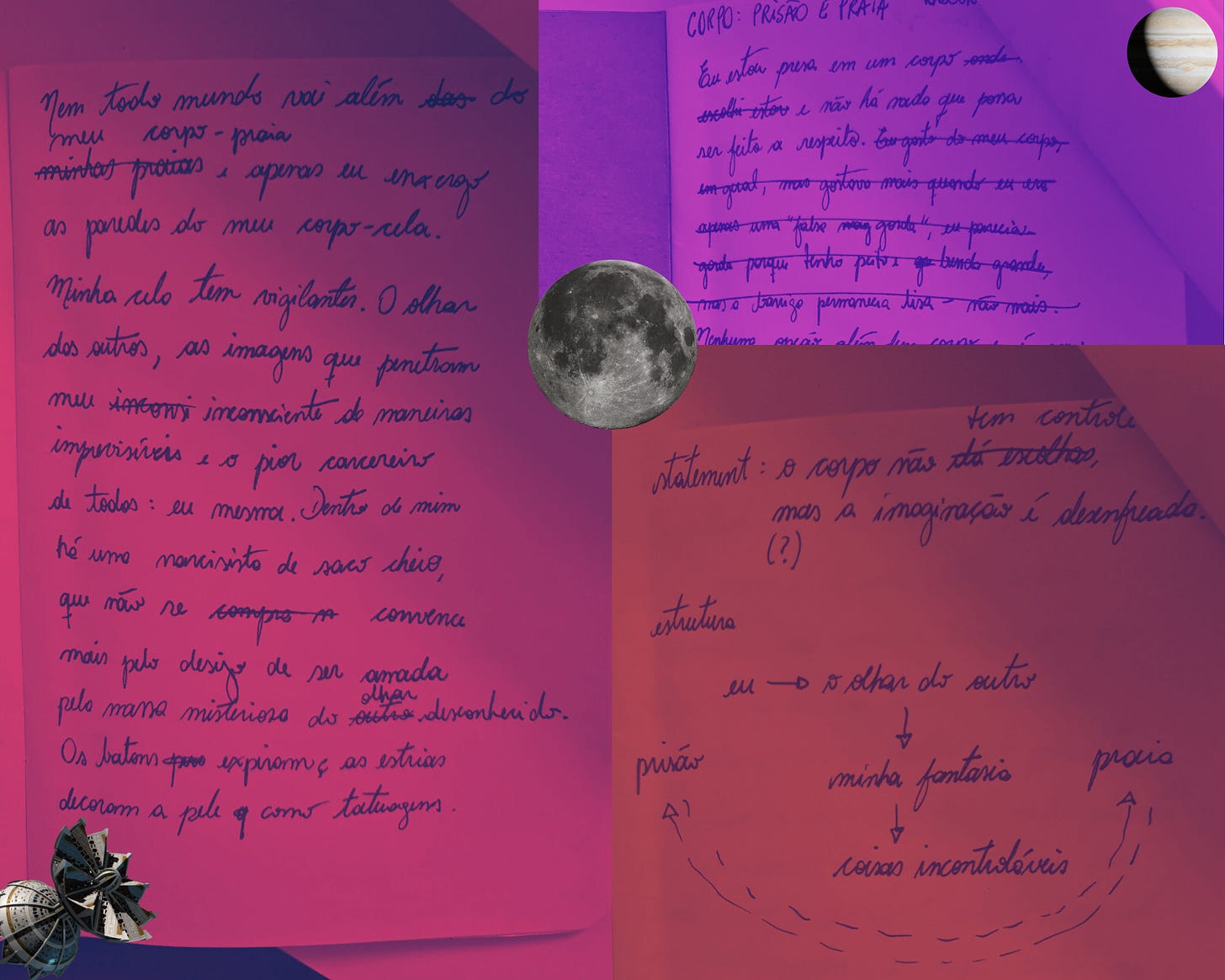

Existir me aprisiona na cela mais apertada do mundo: a carne, um lugar incontrolável que tento segurar, restringir, limitar, como se o corpo fosse um sistema que eu pudesse moldar tal qual uma peça de cerâmica prestes a ser enfiada na fornalha para arder, secar e fixar-se em um estado final. Mas eu não sou argila, eu nasci presa a este corpo, um corpo que muda todos os dias, um corpo que aprendi a odiar antes de atingir a idade adulta, quando supostamente se alcança uma forma máxima final — nada mais do que uma ilusão, pois o corpo continua mudando, definhando, reavivando, se curvando e se esticando conforme a vida avança. Conforme a morte chega. Este não é um texto sobre amor-próprio, não é uma campanha da marca de sabonetes Dove e tampouco é um albúm de fotos do meu corpo seminu tentando provar, mais para mim do que para você, que me sinto bem com o corpo que tenho. Talvez esse seja um texto sobre ódio próprio, mas não aquele ódio venenoso e simples, de quem se ressente por não ter nascido padrão. Mas um ódio sereno e velho, muito velho, pois não nasce em mim, nasce no mundo lá fora, numa massa cinzenta desconhecida — o ódio sempre é da cor cinza na minha imaginação —, no olhar das minhas antepassadas sobre suas filhas, no desejo das minhas tataravós e bisavós de gerarem pessoas, sem pensar muito, sem optar por nada além de seguir o curso da vida, para nesses descendentes encontrarem um espelho de si. Como um deus moldando argila, à sua imagem e semelhança, a genética pode ser o símbolo máximo da sobrevivência, da vitória pela existência, mas também pode ser a mistura exata de narcisismo e espelho. Mas é um espelho distorcido que tentamos olhar de ângulos novos, procurando uma beleza que nem sabemos do que é feita. De minha parte, não houve nada a ser feito no dia que as células se juntaram nesse emaranhado que resultou em minha pele, cabelo, dentes e todo o resto. Descobri que o corpo era uma prisão já na primeira infância, como muitas mulheres o fazem — cisgênero ou transgênero1, acho que nisso compartilhamos agonias, embora elas não sejam exatamente as mesmas — e, desde então, travo um relacionamento tortuoso com meus carcereiros. Ora raivoso, ora amigável.

A carcereira principal sou eu, mas como uma carcereira, isso é só um trabalho, só uma pecinha na engrenagem do mundo. O verdadeiro inimigo de quem habita a cela é o juíz, a sociedade, que mantém todas as prisões. E antes que eu comece a criticar a sociedade, lembro constantemente que um dos seus sinônimos, no mundo da sociologia, é corpo social. Se cada um de nós está numa cela, o corpo social não é só o juíz, ele é a própria prisão — criada e mantida pelos encarcerados. Mas quais foram nossos crimes? Não sei, mas a sentença é a prisão perpétua.

Eu estava no aeroporto na última segunda-feira quando pensei pela primeira vez nessa sentença de prisão perpétua. Escutei uma pessoa contar que havia visto uma mulher extremamente alta algumas horas antes, naquele mesmo aeroporto. A declaração me doeu de imediato, porque eu sabia que qualquer próximo comentário sobre essa mulher desconhecida seria qualquer coisa sobre ela ser alta demais. Falaram do tamanho absurdo de suas botas Dr. Martens, que ocupavam sozinhas uma bandeja inteira na esteira de raio-x. De suas pernas longas, das possibilidades e potências da sua visão, com aquele par de olhos pairando acima de todo mundo na volta, visão privilegiada do mundo. Eu estava cansada demais para interromper, deixei os pensamentos me inundarem e senti muita raiva daquelas palavras, mas guardei a emoção para mais tarde, para esse texto que eu estava costurando desde o primeiro dia de viagem. As palavras eram cruéis, pois falavam de coisas incontroláveis: a altura da pessoa, o tamanho dos seus pés etc. Me abala a falta de generosidade com que olhamos para outros seres humanos; como se não houvesse possibilidade de empatia, apenas um deslumbre frente as diferenças. Eis aí uma manutenção da prisão: soterramos uns aos outros às celas. Se eu falasse sobre isso na hora, provavelmente alguém diria que era admiração pela grandeza do corpo da mulher altíssima. Mas é muito fácil usar o artifício do elogio para justificar o prazer em apontar a diferença no corpo de outra pessoa. Nesse jogo, não há nada que a mulher altíssima possa fazer além de seguir existindo. E lidando com a consciência de que o olhar do outro vê primeiro a sua altura, ignorando que há uma pessoa inteira dentro da carne que a cerca. Uma prisão perpétua não apenas no corpo: mas no olhar do outro. Esse olhar que é tão incontrolável quanto nossa carne.

🌊

Existir também me faz livre no maior continente do mundo: a subjetividade, um lugar incontrolável que evito segurar, restringir, limitar, como se eu mesma fosse um sistema que pudesse moldar-se tal qual um pedaço de argila molhada sendo eternamente amassado e esticado, a metamorfose como um estado fixo. Volúvel. Se eu sou um continente, meus limites visíveis são marcados pelo mar vasto que forma oceanos, os meus contornos são praias extensas, a pele do meu corpo tem tantos poros quanto grãos de areia. Se o corpo é a primeira visão que os outros tem de mim, meu corpo é praia. É uma paisagem, um pedacinho de um continente gigante impossível de ser observado por inteiro. O coração da mata mais densa desse continente provavelmente será o meu coração pulsante; os rios serão as veias encharcadas de sangue, assim como todo o resto de quem eu sou, dentro da minha mente, será um pedaço de terra em expansão. Posso enxergar meu corpo em um espelho e nele ver a beleza dessa praia extensa, mas é impossível saber o tamanho do continente para dentro, pois para dentro a subjetividade dos fragmentos que formam quem eu sou estarão sempre em movimento. As ruínas das minhas civilizações serão sempre revisitadas por novas arqueólogas, pois a cada dia que passa, eu mesma sou outra pessoa. Quando avistam minhas praias, cada caravela vê algo levemente diferente da outra, e a única permanência do meu continente é o desejo de manter meu corpo descolonizado.

O corpo-praia esconde segredos maiores do que o corpo-prisão, mas eles juntos são a mesma metáfora, a mesma matéria. São minúsculos e gigantes pois neles há tão pouco e tão muito quanto o infinito em um pedaço de argila. ✨

✍️ Bastidores da escrita

Esta edição foi largamente inspirada pelo episódio Desvios da Beleza do podcast vibes em análise. O texto foi escrito em bares, barracas de acampamento, quartos de hotel, trens, carros e aeroportos em quatro cidades diferentes, em um caderninho sem pauta que chegou às minhas mãos através de uma gentileza.

A primeira versão do texto tinha o triplo do tamanho, por isso acabei dividindo o conteúdo em vários ensaios (o texto de hoje era o único que não exigia tempo maior de maturação e pesquisa). Para os próximos meses, espere por mais edições falando sobre corpo, mobilidade e falta de controle sobre o outro.

🚀 Oficina: Revelando segredos

Blogs, newsletters e o combustível da escrita

Dia 2 e 3 de setembro, sábado e domingo, vai rolar a minha oficina online de escrita de crônicas e ensaios para a internet.

Para quem é a oficina: pessoas que querem soltar mais o texto, explorar o formato de ensaio como meio de expressão e profissionais buscando entender como a escrita pode ajudar a construir uma ponte de diálogo sólido com o mundo. O objetivo da oficina é oferecer técnicas e ferramentas para você continuar alçando voos cada vez mais próximos das estrelas - ou, melhor dizendo, do lugar mais próximo do seu desejo mais honesto sobre a escrita.

Para garantir seu lugar e saber mais, clique aqui:

Satélite de recomendações

Saiu no Querido Clássico: Adultério feminino na cultura oitentista.

A escritora Clara Averbuck chegou no substack e eu descobri só hoje.

No Posfácio News tem uma Seleção de autoras para celebrar o Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha.

E a amiga Ana escreveu Cinco conselhos amorosos imperdíveis.

Outros segredos sobre o corpo

Ou, edições anteriores desta newsletter:

Um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa construção política mais importante, significa uma ficção capaz de mudar o mundo. Os movimentos internacionais de mulheres têm construído aquilo que se pode chamar de “experiência das mulheres”. Essa experiência é tanto uma ficção quanto um fato do tipo mais crucial, mais político. A libertação depende da construção da consciência da opressão, depende de sua imaginativa apreensão e, portanto, da consciência e da apreensão da possibilidade. O ciborgue é uma matéria de ficção e também de experiência vivida – uma experiência que muda aquilo que conta como experiência feminina no final do século XX. Trata-se de uma luta de vida e morte, mas a fronteira entre a ficção científica e a realidade social é uma ilusão ótica.

Manifesto Ciborgue, de Donna Haraway.

(As palavras em destaque no trecho foram marcadas em negrito por mim.)

Semana que vem tem papo sobre o fim da inteligência artificial.

Por hoje é só.

Beijos, abraços e toda forma de afeto.

Vanessa Guedes.

Identidade de gênero: qual é a diferença entre cis e trans, no Diário Gaúcho.

Minha filha tem um livro que descreve as emoções para aquela faixa etária que ainda não sabe lidar com elas. O monstrinho das cores coloca cada uma delas num pote, e o medo é cinza. Talvez por isso faça tanto sentido o ódio ser, também, cinza - afinal, eles vêm de lugares muito próximos. Infelizmente, a gente aprende cedo demais a ser a carrasca de si mesma (no feminino, pois: sabemos que é assim pra muitas de nós). Vou adorar ler mais da sua perspectiva sobre o corpo.

na minha imaginação, o ódio tb é cinza. bonito para valer o texto. muito obrigada ❤️